Достопримечательности Абхазии, которые оставят тёплые воспоминания в сердце

Пицунда

Пицунда была основана в V веке до н.э. греками под названием Питиунт.

Во II веке древние римляне возвели крепость, окружив ее стеной. Позже построили храмы и бани, полы которых были украшены мозаикой, выполненной из местных камней 12 цветов. В 255 году на город напали готы.

В начале V века святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, отправили в ссылку в Пицунду, но он скончался в 407 году, не добравшись до конечной точки. В VI веке Пицунда находилась под властью Византии.

В это столетие Абхазия приняла крещение, которое стало распространяться именно из Пицунды. С IV по X вв. были построены 15 храмов и церквей, большинство из них датируется VI веком. В конце X века возвели Пицундский собор, который сохранился до наших дней.

В VIII веке образовалась Абхазское царство, с конца X века ставшее частью Абхазо-Грузинского государства. С XI века Пицунда упоминается в грузинских источниках под именем Бичвинте, от слова «бичвин», что означает «сосна».

В XIV-XV вв. в городе располагалась генуэзская колония Пецонда. До конца XVI века Пицунда была местом пребывания Абхазского Католикостата, а затем перешла под власть Османской империи.

В 1810 году Абхазия присоединилась к России. В 1830 году в Пицунде разместился русский военный гарнизон.

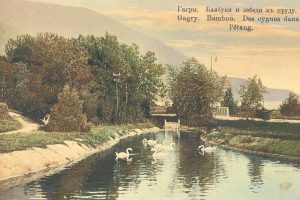

В 1922-1923 гг. в Пицунде и Гагре разразилась эпидемия малярии, в связи с чем провели ряд мелиоративных работ. В 1930-гг было принято решение о развитии курортной системы, началось строительство домов отдыха, водолечебниц и пансионатов.

Своего расцвета Пицунда достигла в 1960-1980-е гг.

В Пицунде на берегу моря находится госдача Никиты Сергеевича Хрущева. В 1964 году сюда приехал Хрущев в отпуск. Его здесь заблокировали, а в Москве провели внеочередной пленум ЦКПСС, на котором генеральным секретарем избрали Леонида Сергеевича Брежнева.

При Брежневе в 1967 году прошло торжественное открытие курорта «Интуриста». Вдоль побережья построили семь многоэтажных корпусов в окружении реликтовой сосновой рощи. Каждый корпус имел свое название, «Маяк», «Амзара», «Амкара», «Колхида», «Золотое руно», «Бзыбь», «Апсны». В советсвие годы в Пицундев основном иностранные туристы, она считалась престижным курортом. Сейчас объединение пансионатов носит название «Пицунда», он снова является собственностью «Интуриста». Путевки отличаются бюджетной ценой и доступны практически каждому.

В 2007 году поселок городского типа Пицунда получил статус города.

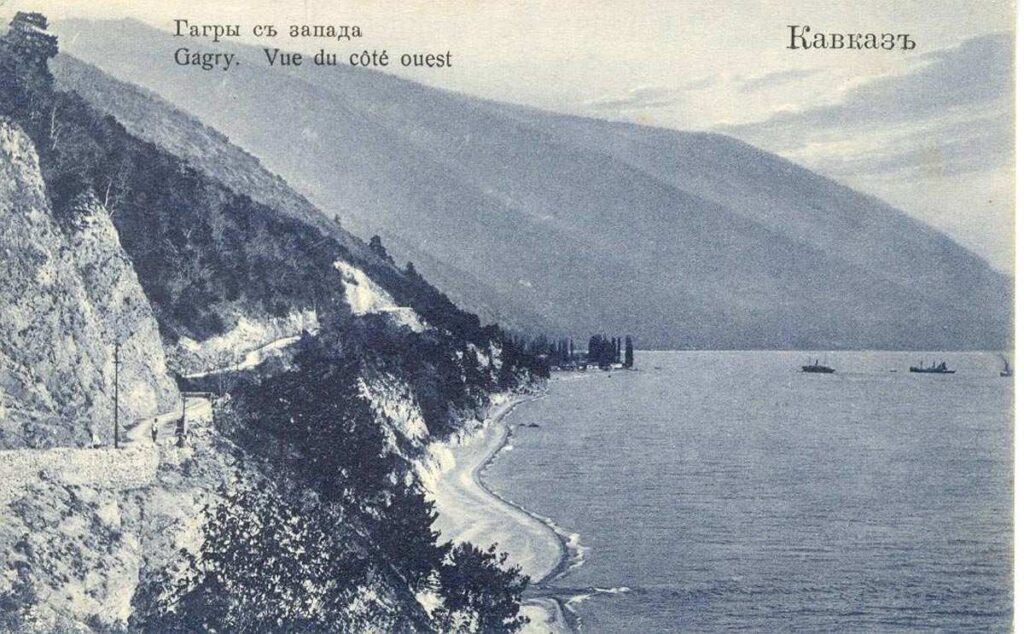

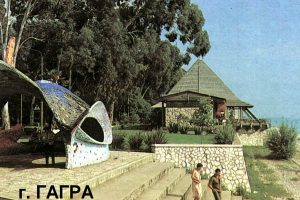

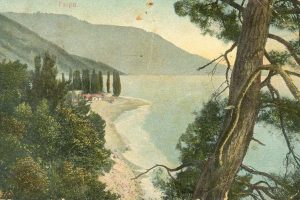

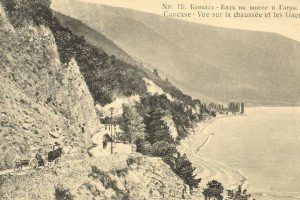

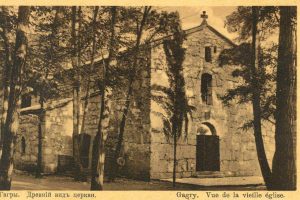

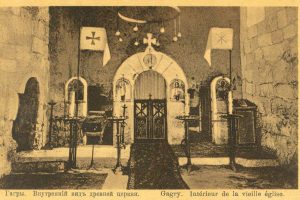

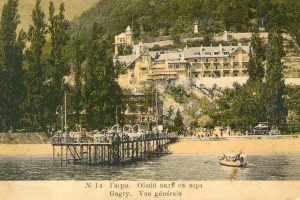

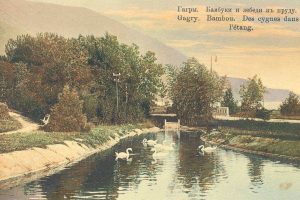

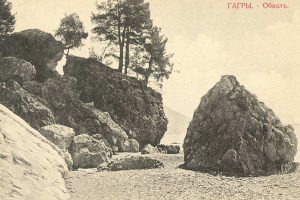

Гагра

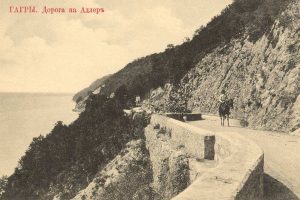

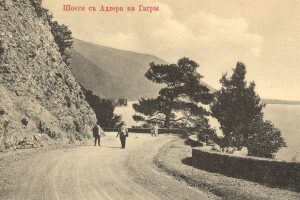

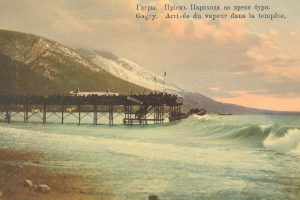

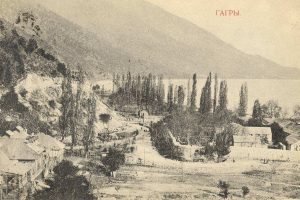

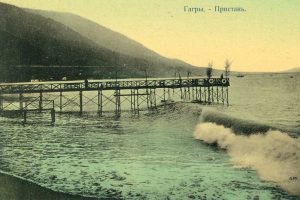

Город Гагра расположен в 22 км. от аэропорта г.Сочи(Адлер), в 15 км. от российско-абхазской границы и 80 км. от столицы Абхазии – г. Сухум.

Во 2 в. до н. э. на данной территории существовала греческая колония Триглит. Когда в начале нашего летоисчисления на черноморском побережье Кавказа греков сменили римляне, здесь была построена крепость Нитика, которая вскоре была превращена в тюрьму, а поселение стало местом ссылки первых христиан.

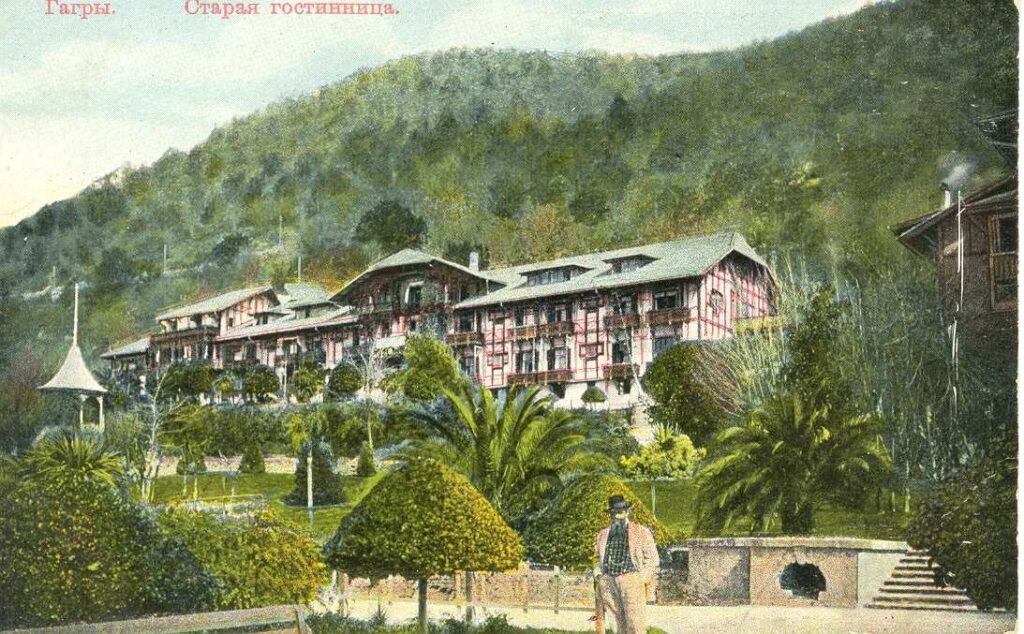

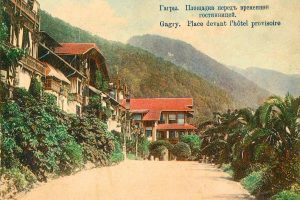

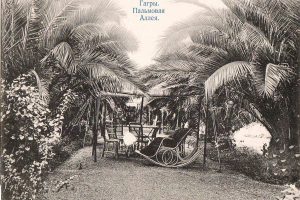

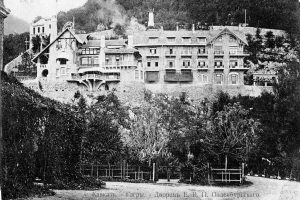

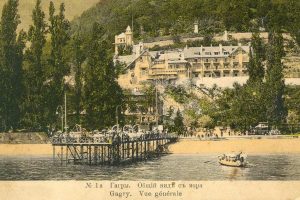

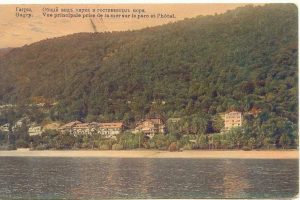

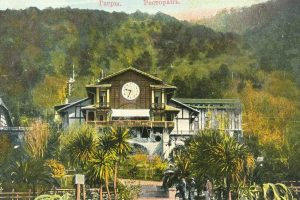

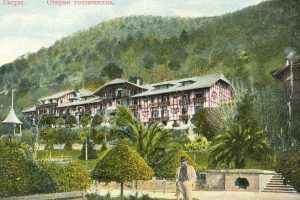

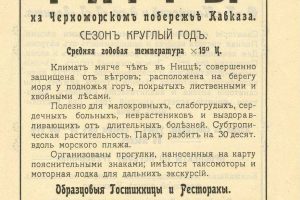

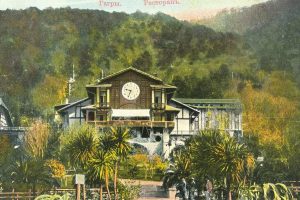

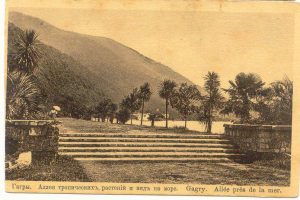

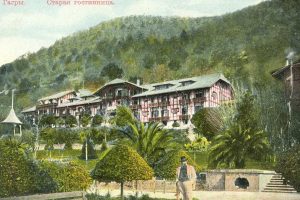

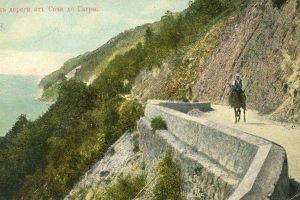

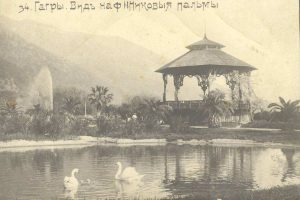

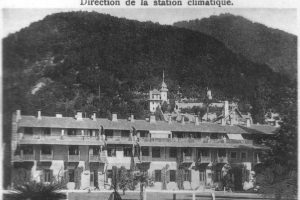

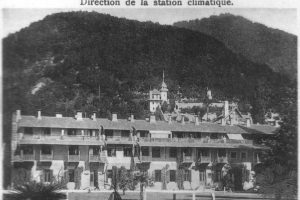

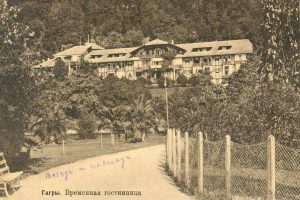

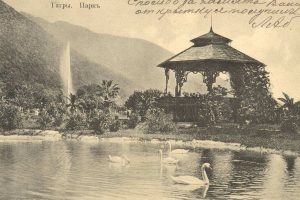

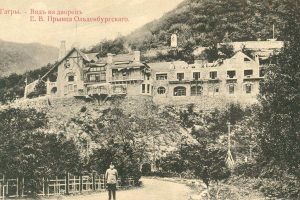

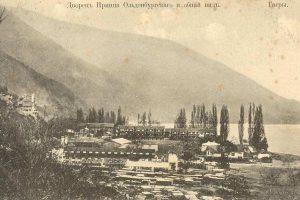

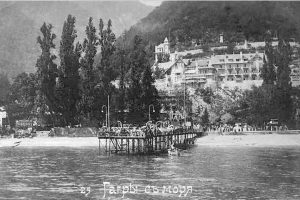

Основанный в 1903 г. родственником последнего царя Николая 2 принцем Александром Петровичем Ольденбургским, город Гагра превратился в великосветский курорт. В 1911 г. Гагра уже принимала первых иностранных туристов. Ими оказались 130 немцев. Здесь отдыхали представители имущих классов и чиновники царского правительства. Создавая курорт Гагра по европейским стандартам, принц большое внимание уделял архитектуре строившихся объектов. Изяществом стиля изумляла временная гостиница и ресторан (в настоящее время – ресторан Гагрипш), доставленные в Абхазию в разобранном виде (гостиница — из Норвегии, ресторан –из Вены).

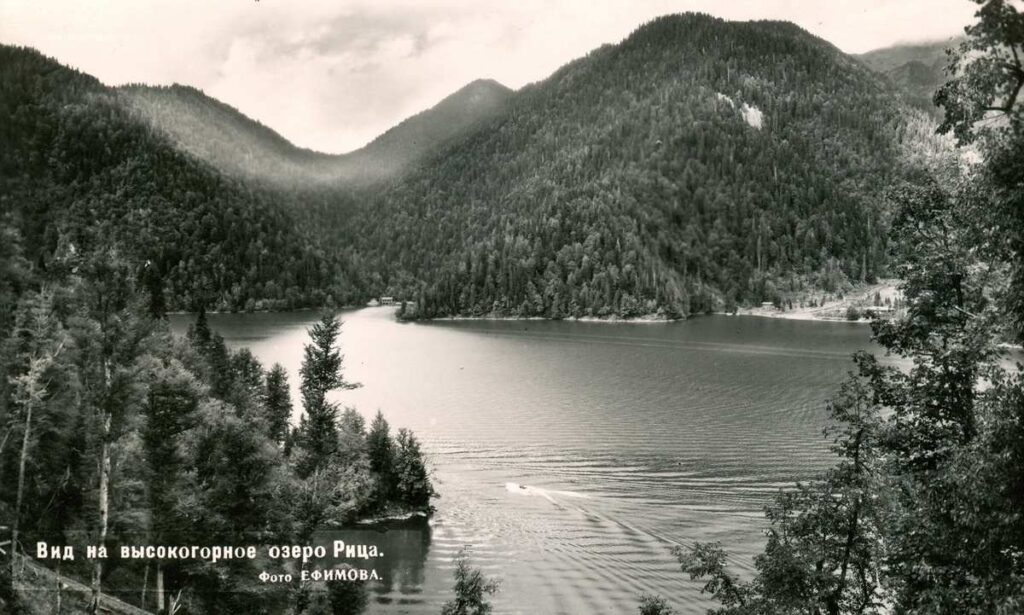

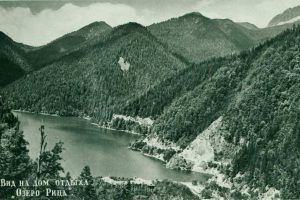

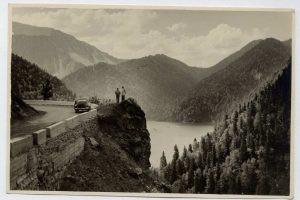

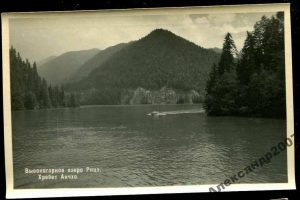

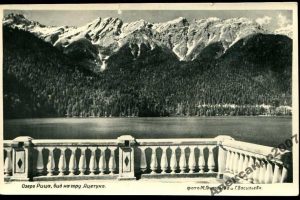

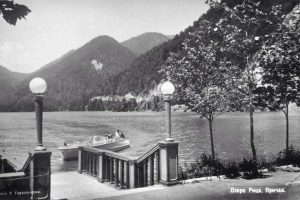

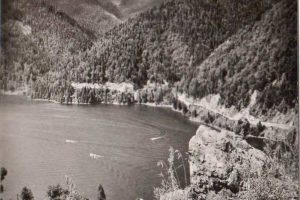

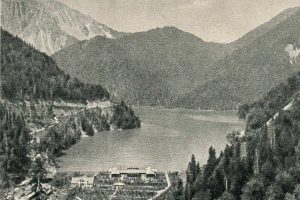

Озеро Рица

Площадь озера 1,27кв. км, длинна – около 2,5 км, ширина от 270 до 870 м. Озеро очень глубокое (по некоторым данным – до 131 м.). В летнее время (в августе) температура поверхностного слоя составляет +17гр., изредка достигает +20 и даже +22гр. В зимнее время средняя температура равна +3,8 гр. В суровые зимы Рица замерзает. Прозрачность воды зимой до 10 метров, весной и летом – около 1 м. В глубине красавицы – Рицы водится один из видов форели.

Площадь озера 1,27кв. км, длинна – около 2,5 км, ширина от 270 до 870 м. Озеро очень глубокое (по некоторым данным – до 131 м.). В летнее время (в августе) температура поверхностного слоя составляет +17гр., изредка достигает +20 и даже +22гр. В зимнее время средняя температура равна +3,8 гр. В суровые зимы Рица замерзает. Прозрачность воды зимой до 10 метров, весной и летом – около 1 м. В глубине красавицы – Рицы водится один из видов форели.

Голубое озеро

Оно расположено на высоте 100 метров над уровнем моря. Озеро кострового происхождения, питается подземными водами. Уровень воды в нём почти постоянен за счёт стока в реку Бзыбь.

Водное зеркало едва достигает 20 метров в диаметре и площади 200 кв.м. Средняя глубина озера — 15 метров, максимальная – 25метров. Глубинная температура воды равна +6 — +1 градус, на поверхности вода всегда холодная, около 10гр.Цвет озера потрясает своей яркой голубизной: это результат большой глубины, абсолютной прозрачности воды и отражения солнечных лучей. Рыба здесь не водится.

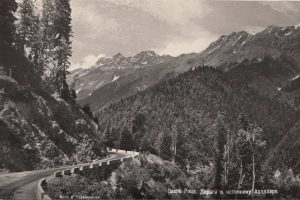

Юпшарский каньон

Юпшарский каньон –образовался в результате раскола и поднятия известняковых толщ. Образовавшеюся трещину (местами шириной чуть более 20 метров)Позже углубила и обточила река.

Своего апогея эта захватывающая картина достигает на высоте 430 м. над уровнем моря, при выходе из каньона через юпшарские ворота – это самое узкое место всей Рицинской дороги (расстояние между скалами 22м.) тут находится так называемый Каменный мешок – небольшой участок, который со всех сторон окружён голыми отвесными скалами, достигающий в высоту 400 метров.

Здесь человек поднявший голову, чтобы посмотреть на небо, ощущает лёгкое головокружение.

Дача И.В Сталина

В Абхазии, в посёлке «Холодная речка» в своё время отдыхал Сталин, здесь до сих пор сохранилась и открыта для посещения дача советского руководителя. Дача Сталина расположена на высоте 300 метров над уровнем моря в хвойном бору. До наших дней сохранилась внутренняя отделка помещений, в которой были использованы более 20 видов ценных пород дерева: дуб, каштан, самшит, грецкий орех, красное дерево, карельская берёза и др.

Этот уголок природы уникален своей красотой.

Озеро Чха

Джипинг к северному склону Главного Кавказского хребта на перевал Анчхо!

Путешествие с нами даст уникальную возможность увидеть снег в 30-ти градусную жару и поиграть в снежки. Вы сможете насладиться великолепной красотой альпийских лугов и высокогорного озера Чха («голова лошади»), расположенного на высоте 2 200 м. над уровнем моря, побывать у памятника защитникам Кавказа 1941-1945 гг., установленного на перевале Пыв. Ужин на берегу знаменитого озера Рица. Вас ждёт масса свежих впечатлений, головокружительный и захватывающий вид величественных гор, а значит порция здорового адреналина и заряд бодрости на весь год!

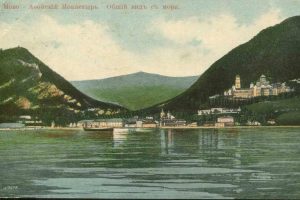

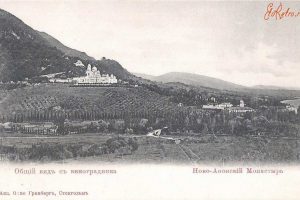

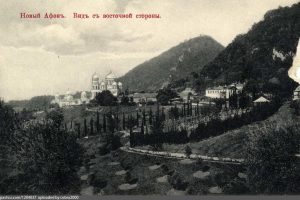

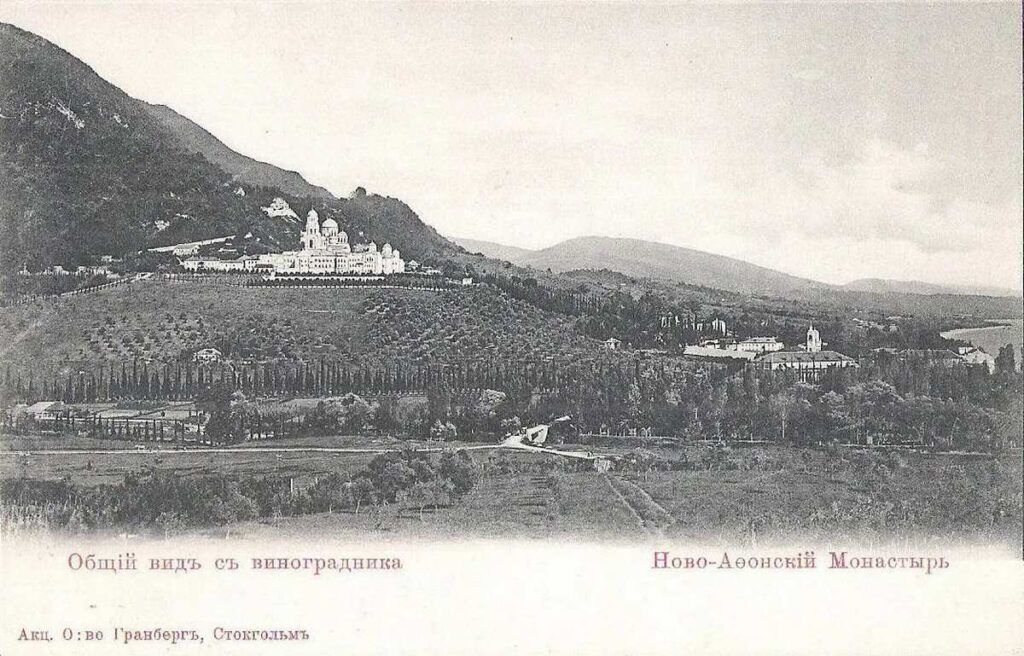

Новый Афон

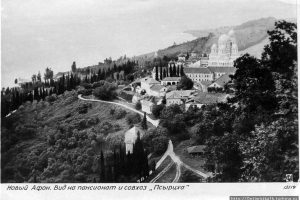

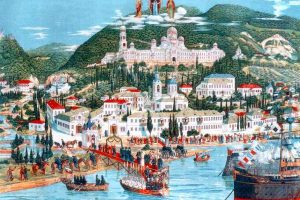

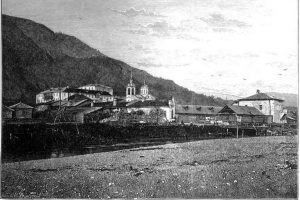

Небольшой, но удивительно живописный город на побережье. Расположен в 85 км. от абхазо-российской границы и в22 км. от г. Сухума. Древнейший христианский центр и место паломничества христиан.

Многочисленные туристы стремятся попасть в Новый Афон, чтобы своими глазами увидеть одну из крупнейших пещер Кавказа – Анакопийскую пропасть.

Город является замечательным климатическим курортом. Новый Афон очень красив. Виноградники, оливковые и мандариновые рощи, кипарисовые аллеи придают ему неповторимый колорит.

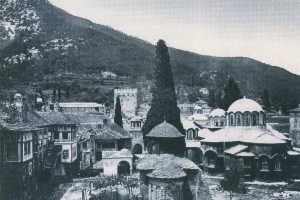

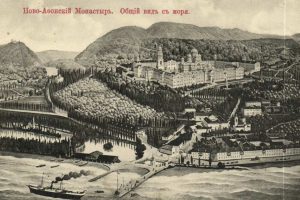

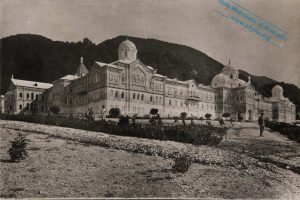

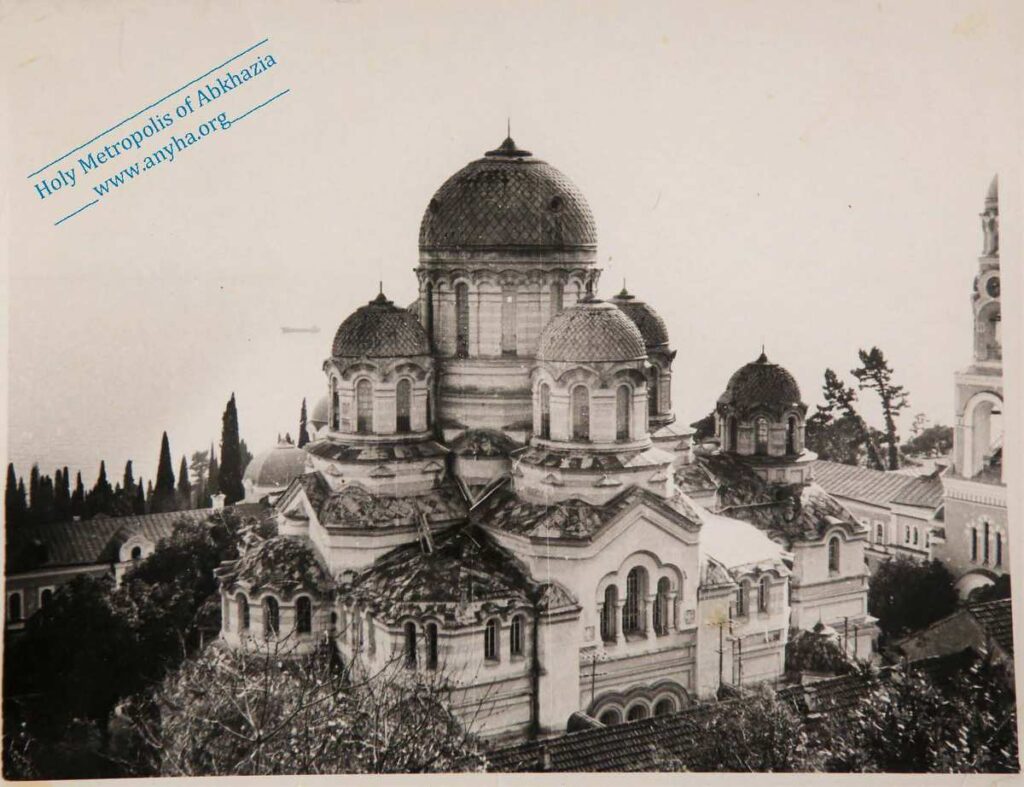

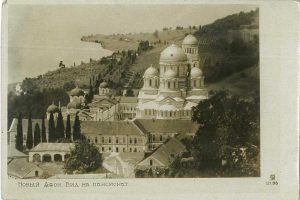

Мужской монастырь

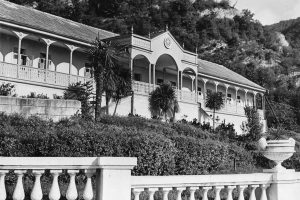

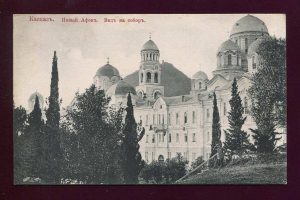

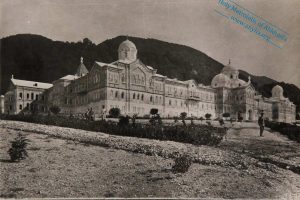

История монастыря сравнительна невелика. В августе 1875 года несколько монахов обители святого Пантелеймона, расположенной на горе Афон в Греции, прибыли в Абхазию, чтобы выбрать место для нового монастыря. Этому предшествовало их обращение в 1874 году к наместнику Кавказа великому князю Михаилу Романовичу с прошением о предоставлении земли для устройства новой обители. Было дано высочайшее согласие, и уже в 1876 году на пустынном берегу чёрного моря началось возведение нижней части монастыря. К 1884г. были построены храм Покрова Божией Матери, гостиница для богомольцев, хозяйственные помещения, школа.

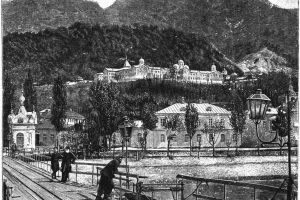

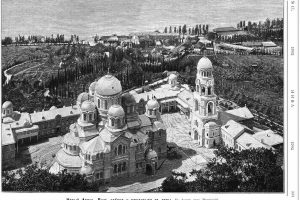

Строительство верхнего монастырского ансамбля связано с именем известного архитектора Николая Никонова. Работе над проектом монастыря и его осуществлением великий зодчий посвятил более пятнадцати лет и навсегда вписал себя в историю церковной архитектуры.

По своим архитектурным достоинствам монастырь выделялся среди других обителей и был одним из самых грандиозных произведений неовизантийского стиля. Особенно удачно был найден силуэт архитектурного комплекса, великолепно воспринимающийся как с большого расстояния, с моря, так и при подходе к монастырю на фоне горного пейзажа.

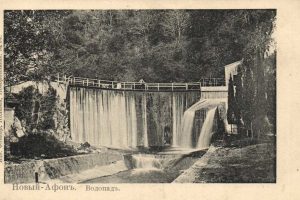

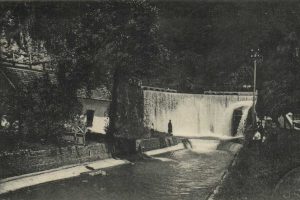

Искусственный водопад

В пойме реки Псырцва вода, застаиваясь, образовывала болота, порождавшее малярию и другие болезни. Для осушения этих болот и создания на их места иноки в 1882 г. соорудили плотину со шлюзами и двумя водопадами (высота нижнего -8,6 м, длинна по гребню – 21м.). Под этим водопадом были устроены обширные помещения, которые использовались как подвалы и помещения. У плотины монахи построили мельницу, рядом пекарню. Вода по специальным каналам поступала так же в лесопильню, прачечную на кирпичный завод, орошали сады.

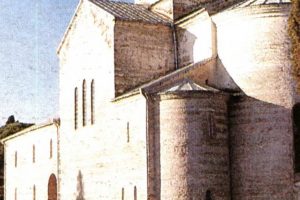

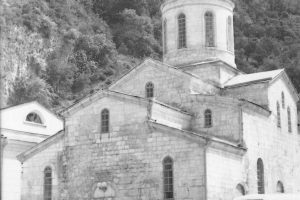

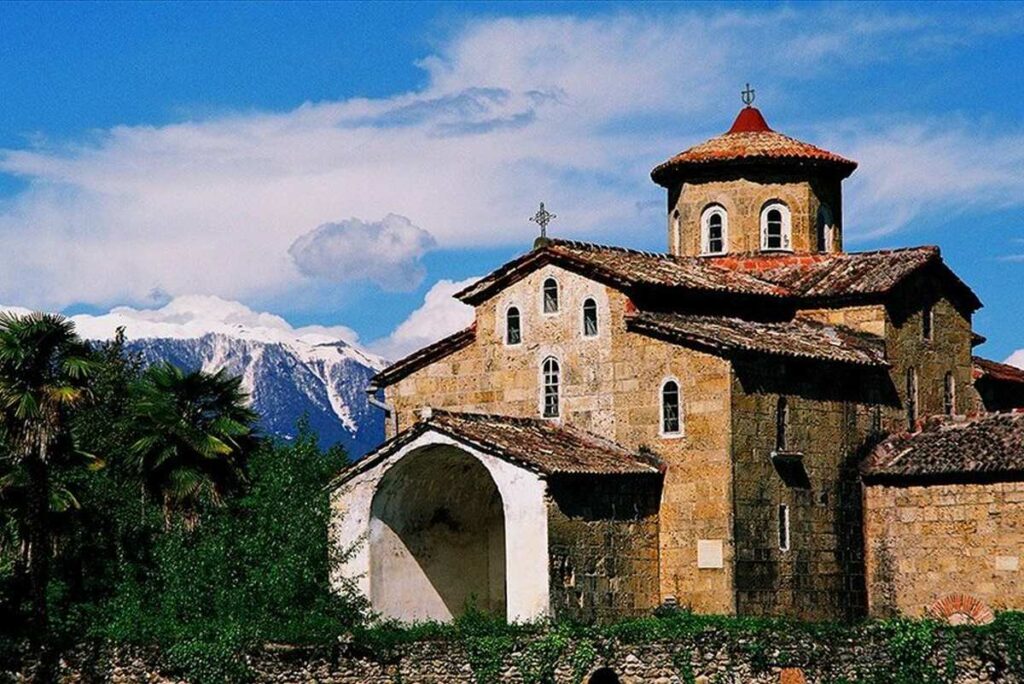

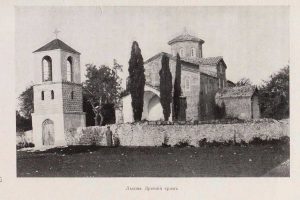

Храм Симона Кананита

На территории Нового Афона находится уникальный памятник древнего зодчества – Храм Симона Кананита.

Согласно древним легендам и приданиям, внутри храма были захоронены мощи апостола Симона Кананита – одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Храм представляет собой крестово – купольное трёхапсидное сооружение с нартексом и тремя открытыми притворами. По мнению специалистов, он был сооружён в 9-10 вв.

В наши дни храм является действующим. По старой христианской традиции, которую свято чтят в этих местах, двери храма закрывают для посторонних во время свершения церковных таинств – венчания, крещения, исповеди. Его посещают как паломники, идущие поклониться апостолу Симону Кананиту, так и простые миряне, желающие испросить любви, благополучия, счастья в супружестве.

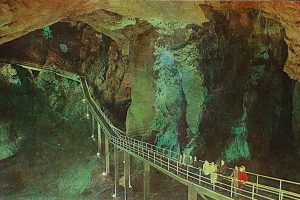

Новоафонская пещера

В недрах Апсарской горы находится уникальное чудо природы – огромная карстовая полость, объёмом около 3млн. куб. м.

Пещера была открыта в 1961 г. жителем Нового Афона Гиви Смыр, первым отважившимся спуститься в бездонный провал, который на протяжении многих десятилетий местное население пугливо обходило стороной.

В качестве туристического объекта пещера действует с 1975 г. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360 м. небольшой электропоезд доставляет туристов в потрясающий подземный мир. Таинственный мрак , оживлённый рукой человека, обнажит в свете софитов свои галереи, залы, озёра, сталактитовые дворцы.

Грот Симона Канонита

Неподалёку от храма, в 500-600 м. от центра города, вверх по течению реки Псырцва, находится небольшой грот, в котором, по преданию, в течении 2-х лет(53-55 гг) жил отшельник Симон Кананит. В 1884 г. грот был освящен, и в нем поставлена икона святых Апостолов Андрея Первозданного и Симона Кананита, именем которого он и называется с незапамятных времен. Дорога к гроту проходит по живописному ущелью упомянутой реки. По пути можно встретить несколько христианских святынь: это источник со святой водой, омовение в котором, как гласит предание, излечивает от всяких недугов; небольшой гранитный валун с отпечатком стопы апостола; горные пороги, под которыми Симон Кананит принял мученическую смерть. Считается, что путника ждет удача, если он наугад вытащит из углубления с водой обагренный камешек.

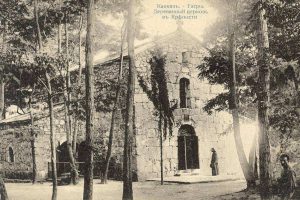

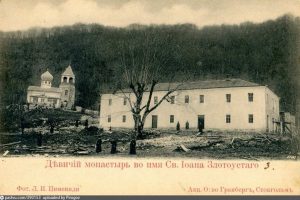

Монастырь Святого Иоанна Златоуста в селе Каман

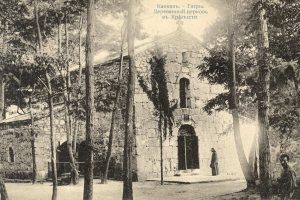

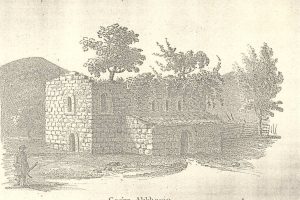

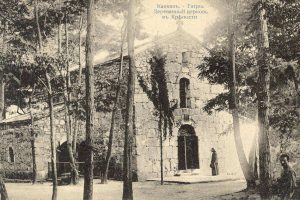

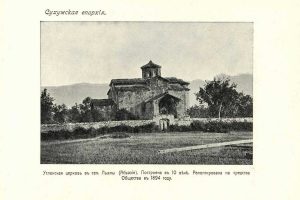

В небольшом селе Каман, что севернее Сухума, в ущелье реки Гумста, на небольшой красочной возвышенности расположен средневековый храм святого Иоанна Златоуста.

Древнейшая часть памятника представляет собой остатки однозального каменного строения с внутренним алтарным полукружием. Помещение освещалось с помощью двух узких окон в алтаре и на западной стене. Храм, как и поляна вокруг него, были ещё в древности обнесены каменной стеной. В конце ХIX века с севера и юга к храму били пристроены два придела, а с запада – трёхэтажная колокольня, перекрытая высоким шатром.

В небольшом селе Каман, что севернее Сухума, в ущелье реки Гумста, на небольшой красочной возвышенности расположен средневековый храм святого Иоанна Златоуста.

История села Каман неразрывно связана с именем святителя Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского и одного из трёх Вселенских святителей. Златоустом святого Иоанна прозвали за небывалое красноречие, привлекавшее к нему людей всех возрастов, сословий и состояний, не только христиан, но даже еретиков и язычников. После смерти в 407 году его тело находилось в селе Каман, а в 438-м с большими почестями было перенесено в Константинополь. По преданию, жители византийской столицы, встречали тело Иоанна, возопили единым голосом: «Прими престол свой, отче!», а святитель, лежавший в гробу нетленным, отверз уста и ответил: «Мир вам!».

При возведении колокольни в земле был найден саркофаг, высеченный из известняка и весивший около тонны. Считается, что в нем погребено тело святителя до его переноса в Константинополь.

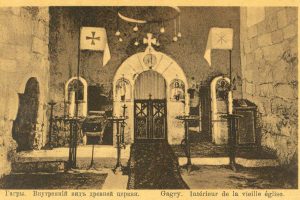

В настоящее время гробница хранится в монастырской церкви, а место первого погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества. В окрестностях Каманского храма располагаются и другие памятники христианской архитектуры. На склоне горы в зелени деревьев виднеются развалины небольшого раннесредневекового храма удивительной красоты. Здесь покоятся останки святого мученика Василиска. Согласно христианскому преданию, во время гонений на христиан мученик Василиск был сослан в Каман, где содержался в темнице и принял мученическую смерть.

Рядом с местом погребения святого мученика построили церковь. Мощи святого покоятся в каменной гробнице.

Недалеко от храма находится карстовый источник с целительной водой, носящий имя святого Василиска. По преданию, в прозрачной воде можно увидеть камни, на которых чудесным образом сохранились капли крови мученика.

На праздник крещения у святого источника собираются паломники не только со всей Абхазии, но и из других стран. По местной традиции окунувшийся в этот день в воды святого источника крепит дух и тело, получит прощение грехов и благословение свыше.

В нескольких километрах от Каманского монастыря находится место третьего обретения Иоанна Крестителя. В VIII веке в Византии зарождается религиозно-политическое движение, направленное против почитания икон.

Иконоборцы назвали священные изображения идолами, а культ почитания икон – идолопоклонством, ссылаясь на ветхозаветные заповеди («Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им»). Чтобы спасти дорогую реликвию, христиане тайно вывезли и спрятали святую главу Иоанна Предтечи недалеко от Каман. Так, в третий и последний раз, она была обретена в горах, недалеко от села Каманы.

В 1898 году в Каманах открылся женский Василиско-Златоустский монастырь. Число насельниц в нем достигало 300 человек, что позволяло обители вести крупную хозяйственную и просветительскую деятельность. В советское время монастырский храм был разрушен, а в его постройках разместился дом престарелых.

Лыхны

Лыхны – древнее и самое большое селение Абхазии – интересно тем, что в нем можно близко познакомиться со своеобразным бытом абхазов, увидеть великолепные картины природы, посетить исторические и архитектурные памятники, а также памятники духовные…

В 4 км от Гудауты находится центр одного из древнейших населенных пунктов в Абхазии – село Лыхны. В центре знаменитая Лыхненская поляна, именуемая местными жителями «Лыхнашта».

В эпоху позднего средневековья село Лыхны было столицей Абхазского княжества. Здесь располагалась резиденция абхазских владетельных князей. Чачба. Абхазы считают Лыхны символом своей национальной истории. Как и столетия назад, в центре села, на исторической поляне Лыхнашта, и сегодня собираются люди. Недаром в старину говорили: «Когда в Лыхны собирается народ, в Абхазии дождь не идёт!». Ежегодно здесь проходит многотысячный праздник дружбы и урожая. Сюда съезжаются все те, кто хочет увидеть традиционные народные игры, выступление народных ораторов, песни и танцы народов Кавказа.

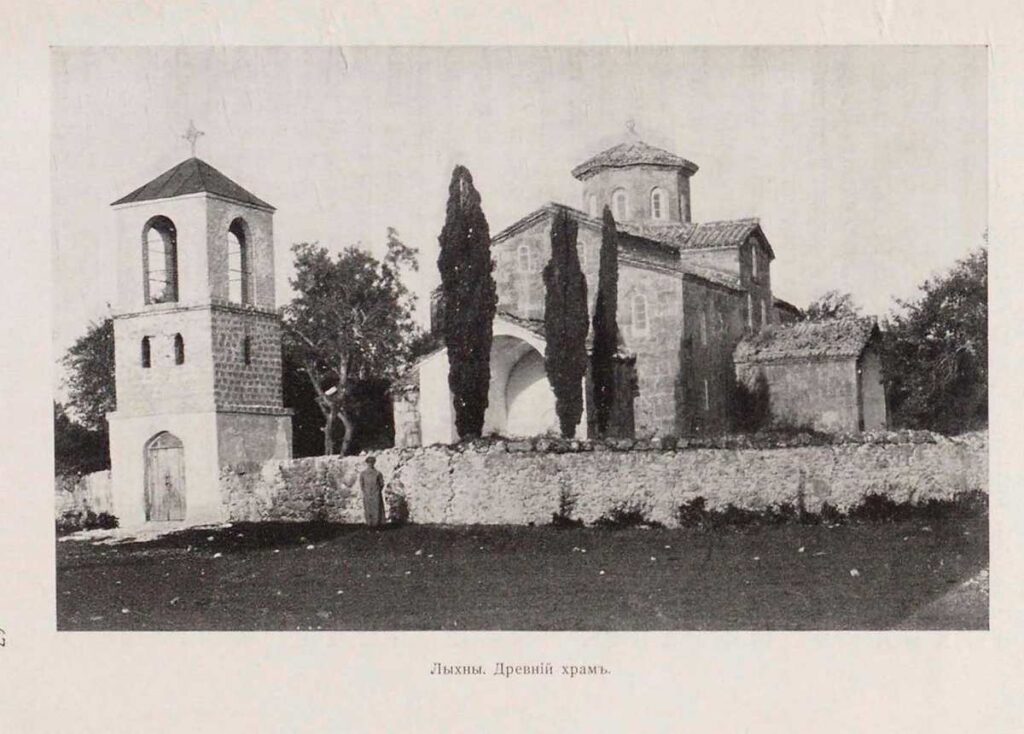

Лыхненский храм, построенный в 10в., дошел до нас в прекрасном состоянии. Расположен он на окраине знаменитой площади Лыхнашта и обнесен древней булыжной оградой. Жители села считали себя состоящими под покровительством «Анан-Лыхных», храма Лыхненской Богоматери. Храм – шедевр по количеству и качеству сохранившихся в нём фресок. Они принадлежат к эпохе Палеологов, т.е. к концу 13 и началу 14в. Сам храм удивительно гармонирует с окружающей местностью.

В 30-х гг. прошлого столетия около Лыхненского храма был найден нательный бронзовый крест (ширина 5,5 см, длина 6см), относящийся, примерно к 7-8вв.

Исключительно богаты росписи Лыхненского храма, исполненные одновременно, о чем говорит единство красок, композиции и буквенных начертаний. Здесь похоронен владетельный князь Абхазии Сафарбей Чачба, умерший в 1821 г.

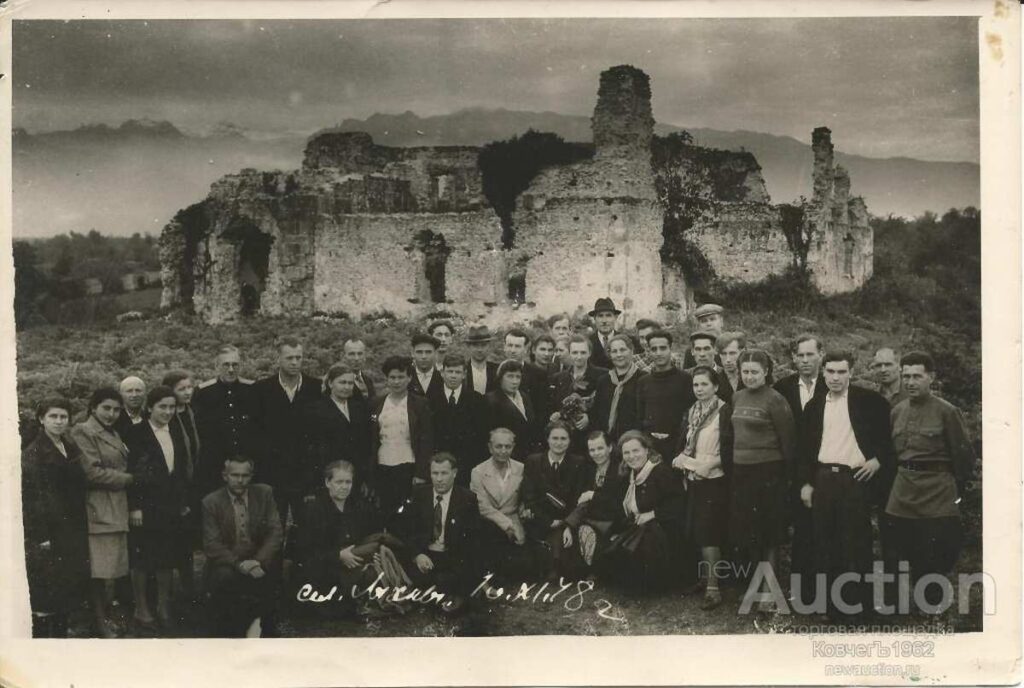

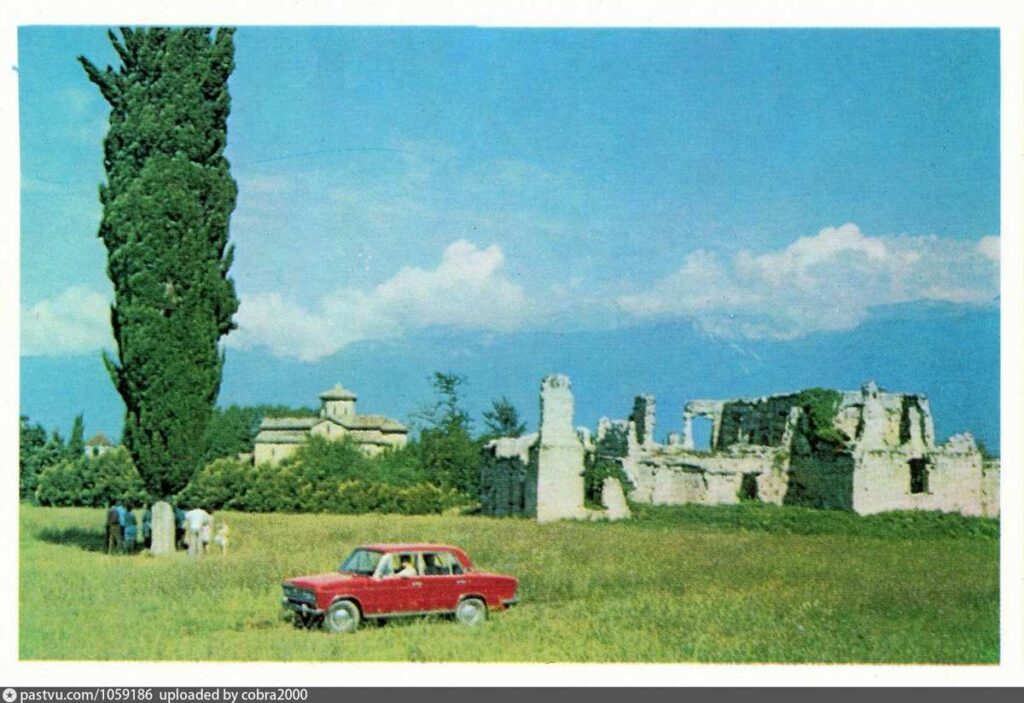

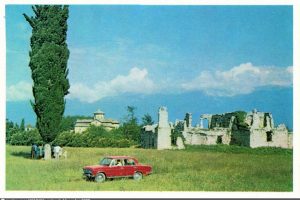

Другим примечательным памятником культуры, ради которого стоит посетить Лыхны, являются развалины княжеского дворца, построенного в 10в. Дворец был одной из резиденций владетельных князей Чачба. Стены сложены из местного камня, скрепленного известковым раствором.

Дворец несколько раз подвергался пожарам .

Виноделие Абхазии

Вино в Абхазии начали делать за несколько тысячелетий до н.э. Это вторая после Ближнего Востока территория, где обнаружены следы древней цивилизации знакомой с виноделием. Об этом свидетельствуют археологические находки – кувшины с остатками виноградных косточек найденные в дольменах 3-2 тыс.лет до н.э. Страбон называл Диоскурию (Сухум) центром виноделия- оттуда в Древний Рим поставляли природные полусладкие вина. Основателем современного промышленного виноделия в Абхазии считается князь Николай Ачба. Особого подъема виноделие достигло в 1960-1990 гг. За этот период появились такие известные марки вин, как “ Букет Абхазии” , “Псоу”, “Лыхны”, “Апсны”, “Анакопия”. Впоследствии, после реконструкции Сухумского завода ти установки итальянского оборудования, список производимых вин дополнился марками “Диоскурия”, “Эшера”, “Амра”, “Чегем”.

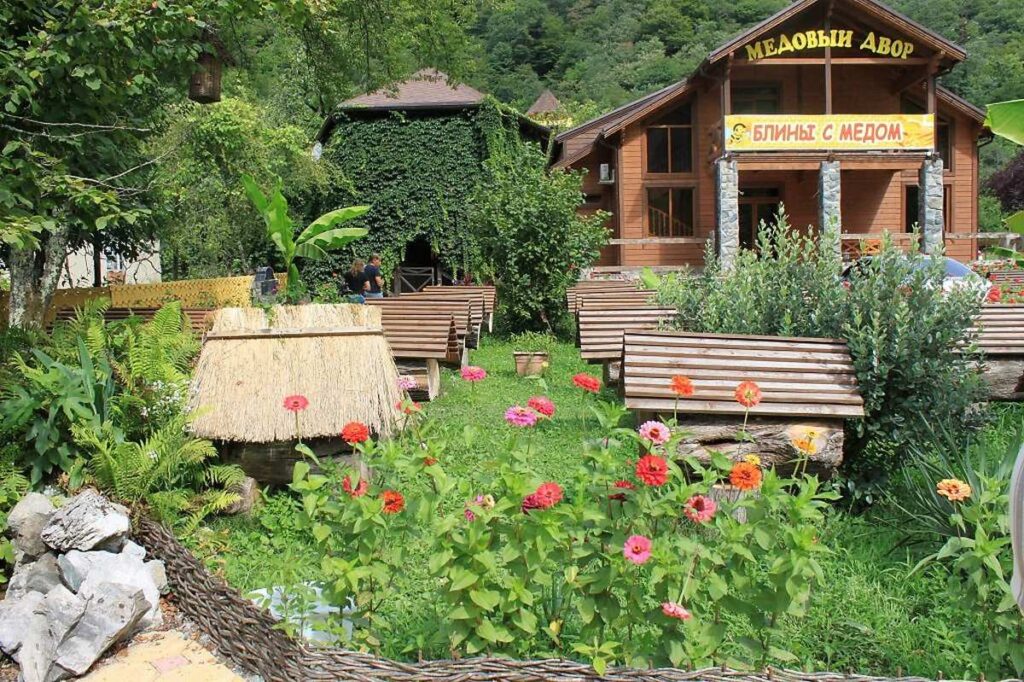

Пчеловодство

С древних времён Абхазия славилась своим мёдом и воском.

Продукты пчеловодства служили одним из важнейших предметов экспортной торговли. Об этом писали древнегреческий военачальник Ксенофонт (4в.до н.э.), турецкий путешественник Эвлия Челеби (17в. н. э.), французский путешественник Шарден (17в.) и многие др.

Мёд – это натуральный продукт и любимая еда стариков. Абхазские лекари утверждают, что мёд улучшает усвоение лекарств, облегчает страдания при болях и способствует долголетию. Воистину безграничны целебные свойства абхазского мёда, в состав которого входит нектар всех цветов субтропического и альпийского разнотравья, в том числе и растений-эндемиков, встречающихся лишь на территории Абхазии. Абхазские пчёлы самые длиннохоботные в мире; им нет равных в медосборе, размножении, долголетии, жизнестойкости и акклиматизации.